2024年01月31日

ちょっと無理が言える関係づくり

令和6年1月1日(月)、能登半島地震が発生し、

その被害の甚大さに、ただただ畏怖を感じざるを得ません。

亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに

被災された方々にお見舞い申し上げます。

富士市商工会青年部としましても、

もし地元で大きな災害が発生したとき、

部員自身と家族、従業員はじめ関係の方の被害を防ぎ、

地域の防災力を高め、自社の「生業(なりわい)」を継続するために

何ができるかを改めて考えなくてはいけない状況です。

富士市商工会青年部では、

静岡県商工会青年部連合会が策定した

「災害時支援対策マニュアル」

に基づき、地元の社会福祉協議会等の諸団体との

連携向上を図るため、

富士市社会福祉協議会様と連携協定を締結しています。

(協定締結式(令和5年9月28日(木))について、こちらで報告しています。)

しかし、まだ連携協定を締結しただけで、

もしも自然災害が発生したときに

どのように災害時支援の行動ができるか

部員の皆さんと事務局加藤は

全然わかっていません

。

。

そのような、

「青年部として災害時支援の知識向上に取り組まないと!」

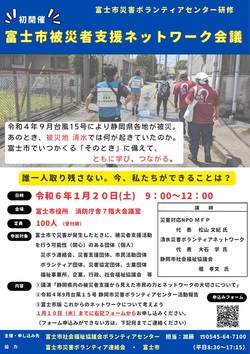

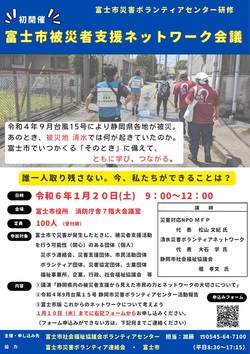

と焦っていたときに、富士市社会福祉協議会様の主催で

令和6年1月20日(土)に開催されたのが

「富士市被災者支援ネットワーク会議」。

もともと、令和5年12月に参加募集が開始され、

参加希望多数で受入人数追加となっていたところ

令和6年能登半島地震が発災し、

更に会議の重要性が高まりました。

富士市社会福祉協議会ボランティアセンターの

加藤慎也コーディネーターのご厚意により

参加希望多数の中、青年部も聴講できることとなり

一条幸弘部長(と事務局加藤)が参加しました。

現在進行中の能登半島地震に関する災害時支援、

まだ記憶に新しい令和4年台風15号による被害等

について触れながら、

災害時支援の専門家の方々の貴重なお話を

伺うことができました。

会議参加の皆さんのご様子も、非常に真剣で、

もし富士市で災害が起きた時に自身がどうあるべきか

探求されていました。

富士市被災者支援ネットワーク会議の中で、特に印象的だった言葉が

・「『ネット』が『ワーク』する」

・「ちょっと無理が言える関係」

の2つ。

まさに、人と人とのつながり(ネット)が動く(ワーク)からこそ

「ネットワーク」になる、そして

災害時のような、いざと言うときに、

ちょっと無理があるお願いも

お互いに言うことができる環境を、

普段からの信頼関係構築によって

整えていくことが重要であると

学ぶことができました。

富士市社会福祉協議会様、会議開催につきまして

誠にありがとうございました。

(会議の動画が、こちらで閲覧可能です。)

富士市被災者支援ネットワーク会議で学んだことは

災害時支援に限らず、青年部活動全体にとって

重要なものであり、

定例会議(1月会議を1月31日(水)開催)の中でも

地元の様々な方との、普段からの「つながり」づくりが重要である、

と、意見交換をしまして…

ん?「つながり」づくり?

それって、新入部員入部切望中の富士市商工会青年部が

まさに取り組まないといけない最重要課題では

!?

!?

青年部への入部を求めることが「ちょっと無理」

かもしれない若手後継者、若手経営者の方々と

「つながり」づくりを行うことができれば、

「ちょっと無理が言える関係」になれるかもしれない、

その先に青年部入部があるかも

(う~ん、事務局加藤、やっぱり下心のある焦りのほうが大きくなってしまいます

)。

)。

そんな訳で富士市商工会青年部、

青年部活動の「周知」を推進して、

まずは青年部未加入の地元の若手経営者、若手後継者の方々と

関係づくりを積極的に行っていこう

ということになりました。

取組の進捗状況は、このブログで報告していきます。

(文責 事務局加藤)

その被害の甚大さに、ただただ畏怖を感じざるを得ません。

亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに

被災された方々にお見舞い申し上げます。

富士市商工会青年部としましても、

もし地元で大きな災害が発生したとき、

部員自身と家族、従業員はじめ関係の方の被害を防ぎ、

地域の防災力を高め、自社の「生業(なりわい)」を継続するために

何ができるかを改めて考えなくてはいけない状況です。

富士市商工会青年部では、

静岡県商工会青年部連合会が策定した

「災害時支援対策マニュアル」

に基づき、地元の社会福祉協議会等の諸団体との

連携向上を図るため、

富士市社会福祉協議会様と連携協定を締結しています。

(協定締結式(令和5年9月28日(木))について、こちらで報告しています。)

しかし、まだ連携協定を締結しただけで、

もしも自然災害が発生したときに

どのように災害時支援の行動ができるか

部員の皆さんと事務局加藤は

全然わかっていません

。

。そのような、

「青年部として災害時支援の知識向上に取り組まないと!」

と焦っていたときに、富士市社会福祉協議会様の主催で

令和6年1月20日(土)に開催されたのが

「富士市被災者支援ネットワーク会議」。

もともと、令和5年12月に参加募集が開始され、

参加希望多数で受入人数追加となっていたところ

令和6年能登半島地震が発災し、

更に会議の重要性が高まりました。

富士市社会福祉協議会ボランティアセンターの

加藤慎也コーディネーターのご厚意により

参加希望多数の中、青年部も聴講できることとなり

一条幸弘部長(と事務局加藤)が参加しました。

現在進行中の能登半島地震に関する災害時支援、

まだ記憶に新しい令和4年台風15号による被害等

について触れながら、

災害時支援の専門家の方々の貴重なお話を

伺うことができました。

会議参加の皆さんのご様子も、非常に真剣で、

もし富士市で災害が起きた時に自身がどうあるべきか

探求されていました。

富士市被災者支援ネットワーク会議の中で、特に印象的だった言葉が

・「『ネット』が『ワーク』する」

・「ちょっと無理が言える関係」

の2つ。

まさに、人と人とのつながり(ネット)が動く(ワーク)からこそ

「ネットワーク」になる、そして

災害時のような、いざと言うときに、

ちょっと無理があるお願いも

お互いに言うことができる環境を、

普段からの信頼関係構築によって

整えていくことが重要であると

学ぶことができました。

富士市社会福祉協議会様、会議開催につきまして

誠にありがとうございました。

(会議の動画が、こちらで閲覧可能です。)

富士市被災者支援ネットワーク会議で学んだことは

災害時支援に限らず、青年部活動全体にとって

重要なものであり、

定例会議(1月会議を1月31日(水)開催)の中でも

地元の様々な方との、普段からの「つながり」づくりが重要である、

と、意見交換をしまして…

ん?「つながり」づくり?

それって、新入部員入部切望中の富士市商工会青年部が

まさに取り組まないといけない最重要課題では

!?

!?青年部への入部を求めることが「ちょっと無理」

かもしれない若手後継者、若手経営者の方々と

「つながり」づくりを行うことができれば、

「ちょっと無理が言える関係」になれるかもしれない、

その先に青年部入部があるかも

(う~ん、事務局加藤、やっぱり下心のある焦りのほうが大きくなってしまいます

)。

)。そんな訳で富士市商工会青年部、

青年部活動の「周知」を推進して、

まずは青年部未加入の地元の若手経営者、若手後継者の方々と

関係づくりを積極的に行っていこう

ということになりました。

取組の進捗状況は、このブログで報告していきます。

(文責 事務局加藤)

Posted by 富士市商工会 at 17:00│Comments(0)